Eine kürzlich durchgeführte EU-finanzierte Studie, die Teil des Horizont-Programms ist, zeigt Bemühungen zur Diversifizierung der Proteinquellen und zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion. Die Forschung konzentriert sich auf pflanzliche Proteine, Hülsenfrüchte und innovative Lebensmittelprodukte als Teil einer umfassenderen Strategie zur Verringerung der Umweltbelastung durch die Tierhaltung, die für einen erheblichen Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Versuche in landwirtschaftlichen Betrieben zeigen agronomische Vorteile von Hülsenfrüchten

Auf ihrem Bio-Milchviehbetrieb im Südosten Irlands hat Marianne Mulhall die Vorteile der Fruchtfolge mit Hülsenfrüchten wie Erbsen und Bohnen aus erster Hand erlebt. Diese Methode hilft, Stickstoff aus der Atmosphäre zu binden und damit den Bedarf an synthetischen Düngemitteln zu senken, die immer teurer werden. „Das ist gut für die Landwirte, da die Düngemittelpreise in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind“, erklärt Mulhall gegenüber Horizon. Sie ist Teil eines laufenden, von der EU finanzierten Versuchs, bei dem alternative Nutzpflanzen untersucht werden, die Proteine liefern und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren.

Die Initiative SMART PROTEIN brachte Lebensmittelwissenschaftler und Experten aus neun europäischen Ländern zusammen, um nachhaltigere Proteinquellen zu erforschen. Unter der Leitung von Professor Emanuele Zannini vom University College Cork konzentrierte sich die Forschung auf Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen und Ackerbohnen sowie auf Quinoa, ein Getreide, das bereits in einigen europäischen Regionen angebaut wird. Zannini weist darauf hin, dass die Produktion von tierischem Eiweiß sehr kohlenstoffintensiv ist, da Geflügel, Milch und Rindfleisch pro Gramm Eiweiß deutlich mehr CO2 ausstoßen als pflanzliche Alternativen.

Anpassung der Pflanzen an den Klimawandel

Im Rahmen des Projekts arbeiteten die Forscher mit Landwirten in Belgien, Irland, Italien, Portugal und Spanien zusammen, um zu testen, wie sich verschiedene Pflanzen in unterschiedlichen Klimazonen entwickeln. Eine der Herausforderungen war der Klimawandel, der die Wetterverhältnisse zunehmend unvorhersehbar macht. Die Forscher haben auch ältere europäische Pflanzensorten wiederbelebt, die aufgrund ihrer genetischen Vielfalt und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen vielversprechend sind. So gediehen Ackerbohnen im irischen Klima doppelt so gut wie in Südeuropa.

Mulhall, die auf ihrem Hof mit verschiedenen Erbsen- und Bohnensorten experimentiert, sieht potenzielle finanzielle Vorteile für Landwirte. Durch den Anbau von Nahrungspflanzen anstelle von Futterpflanzen rechnet sie mit besseren Marktpreisen für ihre Produkte.

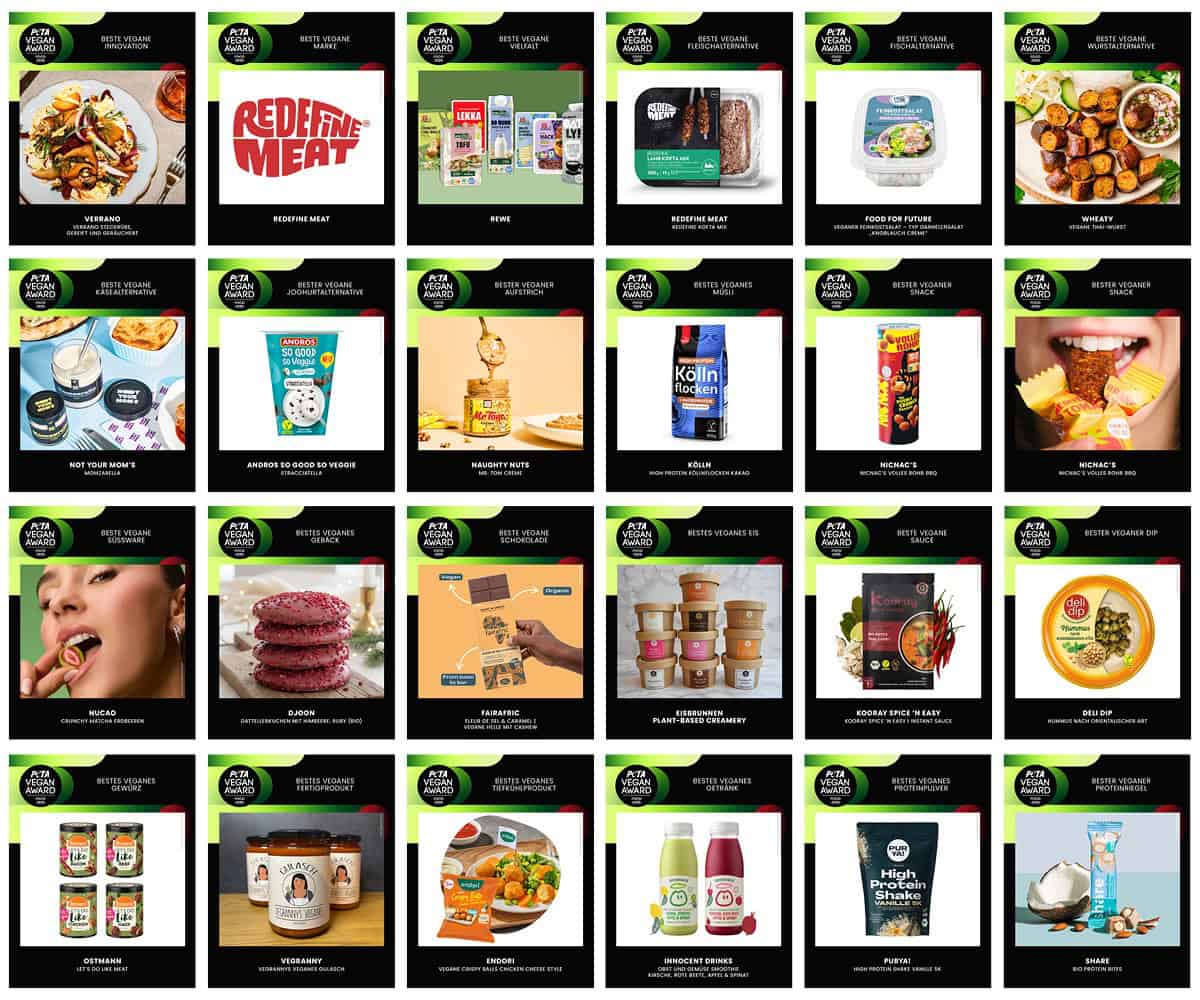

Das Team untersuchte auch das Potenzial der Kombination von pflanzlichen Proteinen mit Pilzen und Hefen, um neue Lebensmittelprodukte wie pflanzliche Joghurts, Käse und sogar künstliches Krabbenfleisch herzustellen. „Die daraus resultierenden pflanzlichen Lebensmittel waren ein besonderer Erfolg“, sagt Zannini. Dieser Ansatz wird derzeit verfeinert und für eine breitere Anwendung weiterentwickelt, unter anderem für Fleischersatzprodukte und Säuglingsnahrung.

GIANT LEAPS strebt Wandel bis 2030 an

Diese Forschung wird unter der Leitung von Dr. Paul Vos fortgesetzt, der ein weiteres EU-finanziertes Projekt namens GIANT LEAPS leitet, das auf die Verbreitung alternativer Proteine abzielt. Vos und sein Team untersuchen, wie diese Proteine in die gängige europäische Ernährung integriert werden können, mit dem Ziel, bis 2030 ein Verhältnis von 50/50 zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen zu erreichen. „Mit möglichst geringen Änderungen in der Ernährung der Verbraucher wollen wir die größtmögliche Wirkung auf Umwelt- und Gesundheitsindikatoren erzielen“, erklärt Vos.

Eine große Herausforderung, die das GIANT LEAPS-Team identifiziert hat, sind die Kosten für pflanzliche Ersatzprodukte, die deutlich höher sein können als die ihrer tierischen Pendants. Umfragedaten aus der Schweiz zeigen, dass viele Verbraucher eher bereit sind, Alternativen aus bekannten Zutaten wie Erbsen oder Kartoffeln zu akzeptieren als neuartige Produkte wie kultiviertes Fleisch. Die Verringerung der Preisunterschiede und die Verbesserung des Geschmacks und des Nährwertprofils dieser Alternativen werden entscheidend sein, um die Akzeptanz bei den Verbrauchern zu erhöhen.